金属アレルギーについてご存じですか?

虫歯治療に一般的に使われている金属にも、金属アレルギーのリスクがあることをご存じですか?

先日、ある番組で金属アレルギーについて取り上げられていました。

ある女性が、突然大量の髪の毛が抜け落ちるようになったので、皮膚科を受診したところ、円形脱毛症と診断されました。何度か転院を繰り返すも症状は改善せれず、髪の毛が抜け始めて3ヶ月でほとんどの毛を失ってしまったそうです。ある日、新たな皮膚科を紹介され受診すると、医師から「金属アレルギー」の診断が下されました。金属アレルギー反応により、毛を作る組織が破壊され、毛髪が抜けていたのだと説明されます。

女性は装飾品を身につけるタイプではなく、金属が肌に触れているところがあっても赤くかぶれるような症状はありませんでした。医師から虫歯治療に使用した金属の詰め物が原因ではないかと説明され、歯医者へ行き歯の詰め物の除去を行うと、すぐに髪の毛が生え始め、1年で元のような状態にもどったとのことでした。

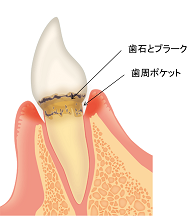

長い時間をかけて金属が徐々に溶け続け、金属イオンが一定量を超えたために引き起こされる金属アレルギー。金属アレルギーは、数日で発症する人もいれば、数年経ってから反応する人もいます。この女性は30年以上も前に歯に詰め物をしたとのことで、まさか歯の詰め物が原因とは思いもしなかったと思います。

いなだ歯科でも過去に金属アレルギーと診断を受け、お口の中に入っている金属の詰め物を全て外してやりかえる治療をされた患者様がいらっしゃいました。

保険治療で使用される金属は、12%金銀パラジウムという金属ですが、実は世界の中で日本でしか使用されていません。主な成分は、金12%、パラジウム20%、銀50%、銅16%です。銀のもろさを補うために、パラジウムが含まれているのですが、パラジウムという金属は、ある金属アレルギー検査では、約半数の人に陽性反応がでる金属です。ドイツなどの医療先進国ではパラジウムが体に与える影響を考慮してパラジウムを含まない金属を使用することを強く推奨しています。

金属アレルギーの症状としては、皮膚が広い範囲に渡って赤くなったり、手のひらや足の裏に水ぶくれができたり、口内炎や舌炎、歯肉炎など口の中に症状がでたりするなど様々です。

番組でも紹介されていましたが、パッチテストで金属アレルギーの検査が行えるので、気になる症状がある方や、もともとアレルギー体質の方は皮膚科を受診されることをおすすめいたします。

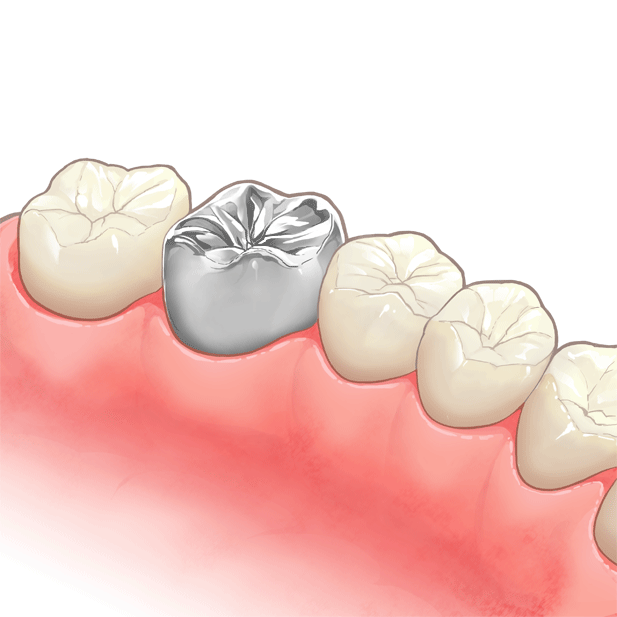

いなだ歯科では、型取りをする際に、患者様とどの種類の歯の詰め物や被せ物を装着するか相談させていただいております。

詰め物や被せ物には、金属をまったく使用しないタイプのものがございますので、是非ご相談ください。